Por Mario Casalla

Por Mario Casalla

(Especial para Punto Uno)

Hay una carta en la Correspondencia Perón-Cooke donde el presidente exilado le dice a su entonces delegado personal en la Argentina, “…en cuanto a las actitudes de los compañeros que usted me menciona (dos importantes ex gobernadores de la primera época, tentados por el “neoperonismo”) recuerde que más que traidores son gente que tiene sucesivas lealtades”.

Fina ironía que -sin dejar de descalificarlos- buscaba frenar el lógico ímpetu de su delegado, a favor de conservarlos en el redil al menos por un tiempo. Es que tanto el Peronismo (como también el Radicalismo) tienen una larga tradición de traiciones, rupturas y reinicios. Ni qué hablar del PRO y de ese peculiar conglomerado La Libertad Avanza, que regentean los hermanos Milei. Más aún, es todo un síntoma que el peronismo haya denominado a su jornada más gloriosa (el 17 de octubre de 1945) como “Día de la Lealtad”.

Perón secretamente intuyó que esa era la virtud que seguramente más escasearía en el movimiento que ponía en marcha. También Yrigoyen llamó a lo suyo una Causa (casi religiosa, de allí lo de “correligionarios”) y sabía que enfrente estaba el Régimen (“falaz y descreído”). Ambos sabían íntimamente que la traición estaría siempre acechando sus intentos.

Años más tarde, Antonio Cafiero me regaló un librito que llevaba por título Elogio de la Traición (de Denis Jeambar e Yves Roucaute, 1988) y eso, claro, volvió a sorprenderme. Es que Cafiero acababa también de sentir en los ’90 en carne propia el pellizco de la traición y sabía lo que entonces ocurre. Con esos dos antecedentes, a esta altura, convendría decir aunque más no sea dos palabras sobre el tema de la traición, pero que aportaría mucho para entender la dinámica real de los procesos históricos y de los cambios sociales.

Una palabra y dos significados

Alguna vez habrá que darle su justo lugar a la traición, como uno de los “motores de la historia”. Un poco a la manera de aquella “Historia universal de la infamia” que imaginó Borges, aunque traición no es lo mismo que “infamia”, ya que hay traiciones y traiciones. ¿Qué hubiera sido de una historia sin traidores? seguramente algo mucho más monótono y aburrido.

La traición -injustamente escamoteada, o verbalmente disfrazada-, permite reintroducir en la consideración de los procesos históricos y sociales el factor personal, que una historia demasiado abrumada por la economía y la política, terminó por relegar a un segundo plano. Además, a través de la traición, volvemos a reintroducir con peso el juego del azar, otro factor importante que las totalizaciones prolijas (aún a costa de la veracidad) rehúyen como del demonio. Pero la traición persiste, con ese sello de personal y azarosa que la hace tan singular. ¿No da acaso que pensar el hecho de que la misma palabra latina (traditio-onis) que dice “tradición” signifique, simultáneamente, “traición” ? ¿Es esto casualidad, o acaso sea menester pensar la tradición -entre otras cosas- también como un cúmulo de traiciones?

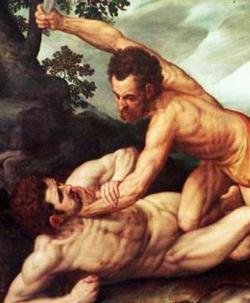

Desde Caín y Abel

El Antiguo Testamento es un rosario incesante de traiciones: Caín mata a su hermano Abel; los hijos de Jacob quieren dar muerte a su hermano José y lo terminan vendiendo a los israelitas; Dalila traiciona a su amante Sansón. Matar al hermano, entregarlo al enemigo, quebrar la palabra empeñada, ignorar la fidelidad del buen amor, forman parte de las mejores tradiciones/traiciones bíblicas. Las cuales rematan en la más paradigmática de las traiciones: la de Judas a Jesús, tan importante que está en la base misma del mensaje cristiano de la redención.

Sin esa traición la historia hubiese sido otra: Jesús hubiese quedado expuesto a un calvario aún peor, el trono del César. El poder de un “reino de este mundo”, tan poco redentor como todos. En la Antigüedad la pena era tan rigurosa, que el anatema contra el traidor alcanzaba a sus propios hijos.

Hasta bien entrada la modernidad europea esa ley se mantuvo, tal la importancia de la traición en relación con la sociedad y el poder. La “mancha” adquiría caracteres de inextinguible y sólo el tiempo la morigeró reconciliando -hasta cierto punto- la traición con el poder. En la América precolombina, al parecer las cosas eran más o menos similares, con una variante que no deja de ser sugestiva.

En el caso de los Incas, por ejemplo, el delito de traición se purgaba con la pena capital, pero no se le quitaba el trono al hijo o sucesor del traidor: se lo dejaban presentándole la culpa y pena de su padre como disuasivos de conductas similares. Y si quisiéramos ir a una tradición intelectual diferente de ambas, como lo es la griega, en la tan discutida “Sentencia de Anaximandro” (siglo VII a. C, considerada el texto occidental más antiguo de filosofía llegado hasta nosotros) no dejan de tener su lugar la traición, la culpa y el castigo, en el relato ontológico del juego de la fysis (“naturaleza”).

El Infierno del Dante

Sin embargo, tendremos que esperar hasta siglo XV para encontrar un decir poético acerca de la traición que, como certero retrato, llega hasta nosotros. ¿Cómo olvidar aquí “La Divina Comedia” de Dante Alighieri? Los tres últimos Cantos del Libro Primero (Infierno) le están dedicados. La ubicación habla por sí misma: los traidores están en el último círculo del Infierno, sufriendo en diversas posiciones, en las aguas heladas del río Cocito. Frialdad que se corresponde con la falta de calor humano de los personajes.

Dante accede a esos horrores, de la mano de Virgilio, en la noche del 9 de abril del 1300: todo otro símbolo, un Viernes Santo. Y en ese Infierno de los traidores, también hay graduaciones. En el primer infierno -la Caína- están los traidores a los parientes, a su propia sangre, a la familia. El nombre recuerda la figura de Caín.

De allí se pasa a la Antenora (por Antenor, el príncipe troyano que entregó el Palacio a los enemigos de la ciudad y se complicó en la treta del caballo), aquí padecen los traidores políticos. Junto a Antenor, hay otros dos símbolos de la traición que también harían escuela: el que oculta su bandera y desorienta a la propia tropa (Bocca degli Abati) y el corrupto que se vende por dinero (Buoso da Duera). El tercer infierno es la Tolomea (por Ptolomeo, el rey judío que en el transcurso de un banquete hizo asesinar a su suegro y dos cuñados; o Tolomeo, el rey egipcio que para congraciarse con César ordenó la muerte de Pompeyo).

Aquí sufren los traidores a los parientes. Por último, el más recóndito de los infiernos, es la Judeca (por Judas Iscariote, el traidor a Cristo).

Allí habita el propio Lucifer (“la criatura que tuvo el más bello aspecto”) y junto a él la legión de traidores a sus benefactores. Entre ellos dos prototipos, Bruto (el hijo adoptivo de César) y Casio (su lugarteniente) autores de esa muerte impía, resaltando así el carácter personal e intransferible de la traición y el amor perverso entre traidor y traicionado, que ese acto ilumina de manera diferente.

Es que el mejor traidor, suele ser siempre el más fiel (igual que Lucifer, “el ángel más bello”) y esa trama secreta entre la traición y el poder (mutuamente necesitados) informa también los avatares de la ideología. Es que siempre hay un justificativo ideológico para traicionar (religioso o laico), el traidor generalmente se considera a sí mismo como un justiciero y en la mayoría de los casos no lo es. Sus víctimas son en general las últimas en enterarse.

Así que –donde usted lea estas líneas y donde yo las escribo- miremos bien con quien nos cruzamos. Y recuerde aquello de que Lucifer es el Ángel más bello y no se confunda con las caricaturas habituales. Tengo algunas experiencias malas al respecto y seguramente usted también, amigo lector.